近年、世界中の海域で5 mm未満のプラスチック類(以下「マイクロプラスチック」という)が確認され、海洋環境等への影響が懸念されています。これらの発生源対策の検討のためには、陸域から海域へ流出するマイクロプラスチックの分布実態を把握する必要があります。主な流出経路である河川や湖沼を対象に河川・湖沼マイクロプラスチック調査ガイドライン(以下「ガイドライン」という)(令和7年7月・環境省)が公表されています。そこで、今回のコラムでは、このガイドラインに基づいて行うマイクロプラスチック調査についてお話したいと思います。

【調査準備】

まずは、調査を実施するにあたり、採取地点の確認や機材の準備が必要です。

・採取地点の選定

採取地点は、ある程度の速度(概ね0.3 m/s以上の流速)で流れていて、水深50 cm以上が確保できる地点や、水質常時監視が実施されている環境基準点や補助点、水位測定が実施されている地点を候補とします。その他、プラスチックごみやマイクロプラスチックが河川へ流れる可能性が考えられる場所なども採取地点となり得ます。

・採取機材

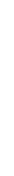

採取機材は、大きく分けて2つあり、プランクトンネット(以下「採取用ネット」という)と、ろ水計があります。採取用ネットは口径30 cm、目開き0.3 mmの素材のものを使用します。ろ水計は、水の流れにより、後部の羽が回転することで採取用ネットを通過した水量を求めることができます。

【調査方法】

それでは、機材を持ってマイクロプラスチックを採取しに行ってみましょう!

- ステップ1

- 流速の測定

採取を行う前にろ水計を用いて採取地点の流速を測定し、通水量が10 ㎥以上得られる採取時間を設定します。また、河川水の流速に合わせてろ水計の羽を選定します。

- ステップ2

- 機材の設置

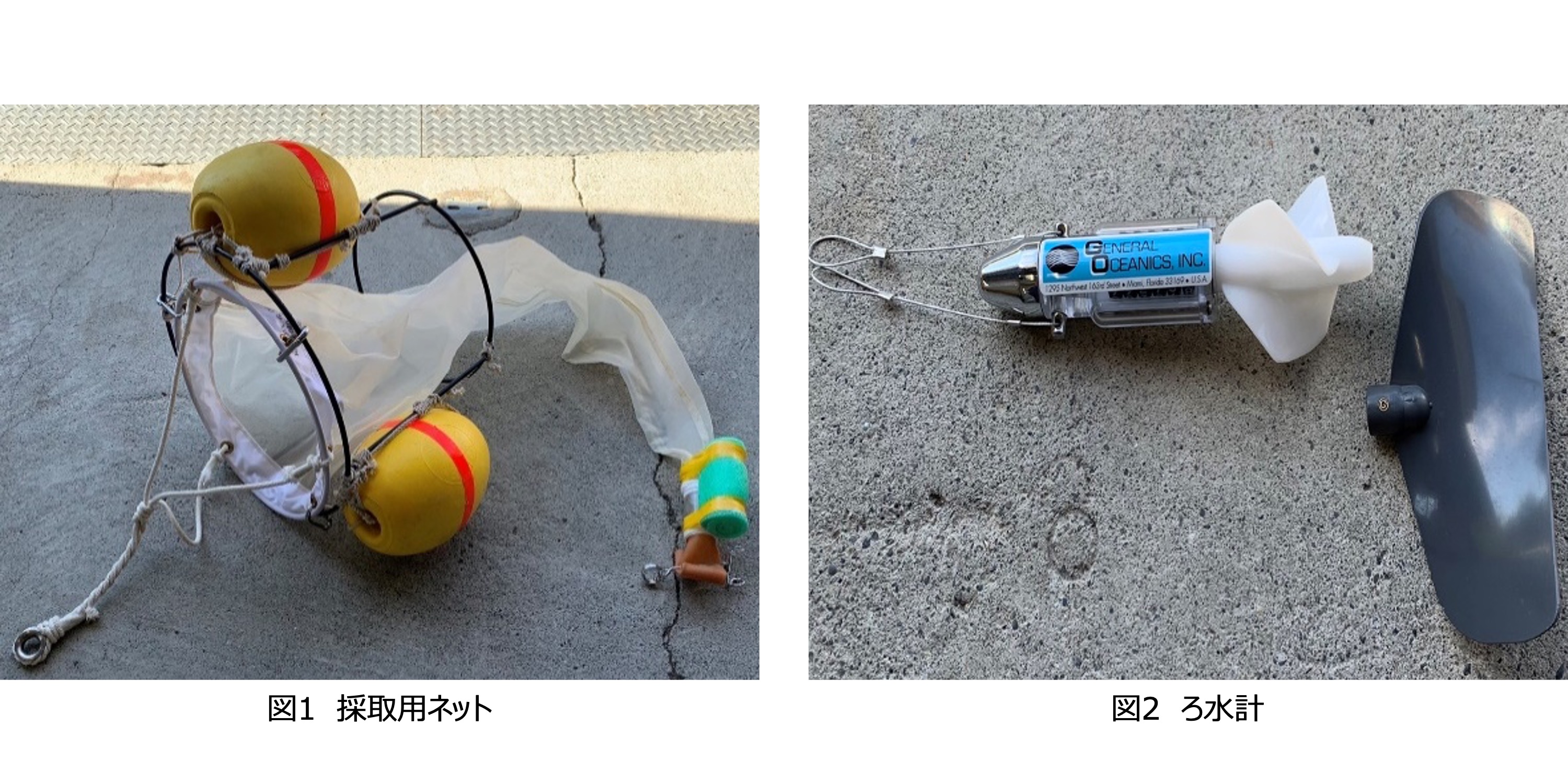

採取用ネット開口部を川の上流側に向け、水平になるように設置します。また、開口部を水面直下に沈む程度に全沈させます。採取位置は、地点状況や安全に留意して橋梁の上から採取用ネットを降下するか、河川低水路内に立ち入って採取用ネットを浸水させます(図3,4)。

- ステップ3

- 試料採取

ろ水量が10~20 ㎥以上になるまで採取します。

- ステップ4

- 洗浄と試料の回収

必要ろ水量を確認した後、採取用ネットを引き上げて洗浄を行います。洗浄の際は、採取用ネットの外側からじょうろや噴霧器等で洗い水をかけ、底管に集めた試料を保存容器に移し替えて持ち帰ります(図5,6,7)。

- ステップ5

- 野帳記録

試料採取時に採取地点情報(名称及び位置情報等)、水深や流速を記録し、ろ水量の計算に必要なろ水時間、ろ水計の回転数を記録します。

【現場での注意事項】

マイクロプラスチックの採取を行う際は、作業着や使用機材によるプラスチック片の混入(コンタミネーション)の可能性があります。そのため、綿100%の作業着の着用などプラスチック以外の機材を使用し、やむを得ずプラスチック類を使用する場合には事前にブランク測定を行うなど、十分注意を払う必要があります。

【最後に】

マイクロプラスチックは、完全に無くすことが難しい問題ですが、私たち一人ひとりがプラスチックゴミのポイ捨をせず、正しく分別することが、流出を減らす第一歩です。その小さな積み重ねが、河川から海へと流れるマイクロプラスチックの削減につながると思います。また、マイクロプラスチックの実態を把握するためのモニタリング調査は、今後も継続していくことが重要です。

弊社では、河川以外の海岸や海での調査も行っていますので、お気軽にお問い合わせください。(執筆:パク)

参考文献

「河川・湖沼マイクロプラスチック調査ガイドライン」(令和7年7月・環境省)