8月掲載の「マイクロプラスチック調査について」に引き続き、マイクロプラスチックの分析のお話です。調査から引き継いだ大切な試料、実験室(ラボラトリー)でどのように測定するのかご紹介します。今回のコラムでは、河川・湖沼マイクロプラスチック調査ガイドライン(令和7年7月版・環境省 以下「ガイドライン」と略)[1]に基づいた分析をご紹介します。

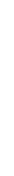

プランクトンネットで採取した試料には、マイクロプラスチックのほか、植物や土粒子など、さまざまなものが含まれています。さて、この状態からどうやってマイクロプラスチックの量(数)を調べるのでしょうか。また、取り出した粒子がマイクロプラスチックであるかどのように確認すればよいのでしょうか?

マイクロプラスチックの分析方法

一般的にマイクロプラスチックの分析は、以下の工程を組み合わせます。

前処理

測定の妨げとなる、植物片や土粒子を可能な限り取り除き、目的のサイズのプラスチックを取り出します。プラスチックは衣服など、身の回りで多く使われています。そのため、綿製の白衣を着用するなど、周囲からの汚染(コンタミネーション)に注意しながら慎重に分析します。試料に応じて、以下の(1)~(3)の工程を組み合わせます。

(1)ネットなどによるろ過

ネットなどにより試料をろ過し、試料から固形物を分離します。この工程で目的のサイズの粒子を取り出します。

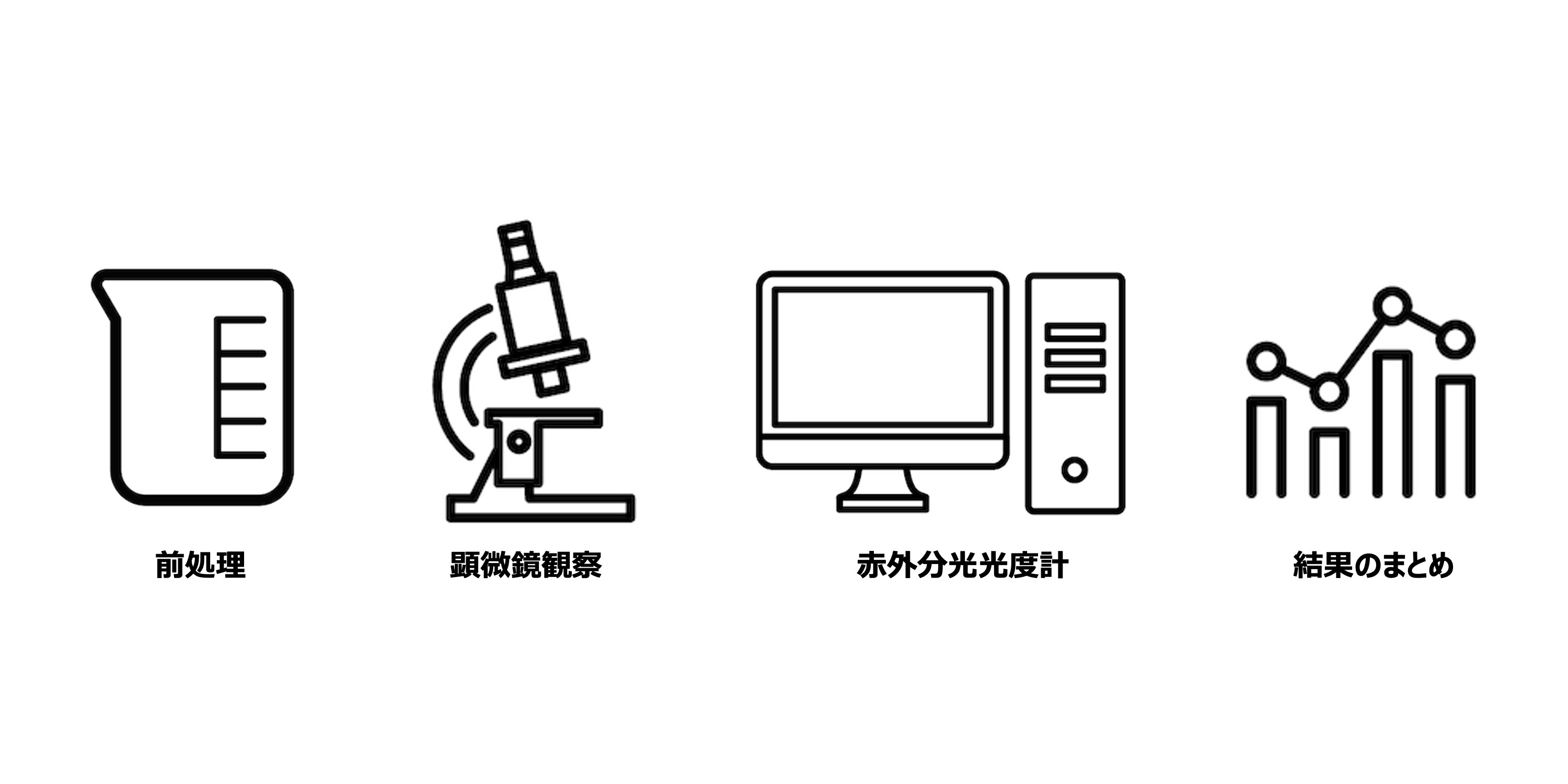

(2)有機物の分解

試薬(ガイドラインでは過酸化水素水)により、植物片などの有機物を分解します。プラスチックが分解されないように、安全に配慮しながら、試薬を少量ずつ慎重に添加します。

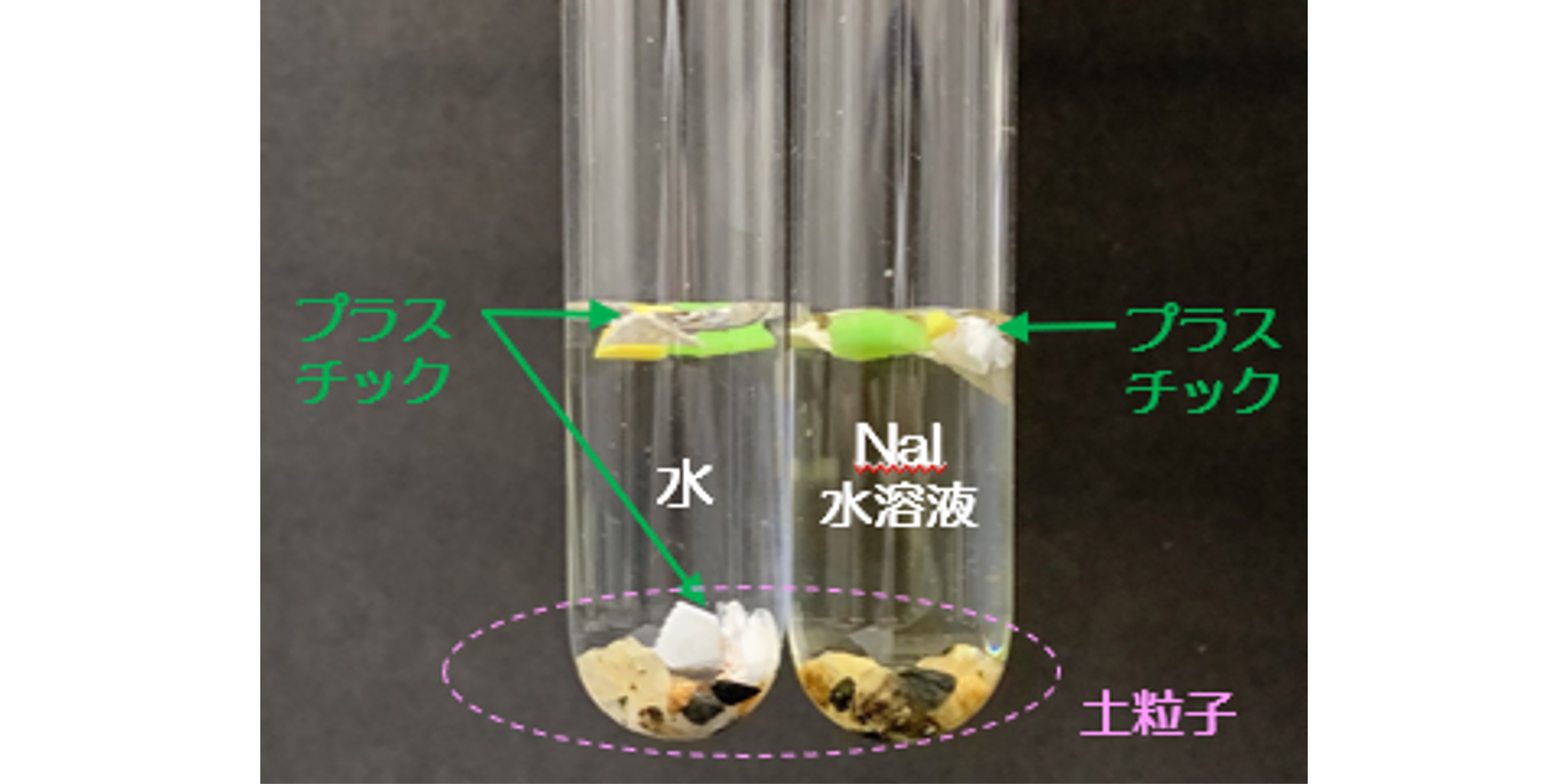

(3)密度分離

ろ過後の固形物を密度の差により、プラスチックを土粒子から分離します。ガイドラインではヨウ化ナトリウム水溶液などを用います。この溶液に浮かんだ固形物が「プラスチックの可能性のある粒子」です。

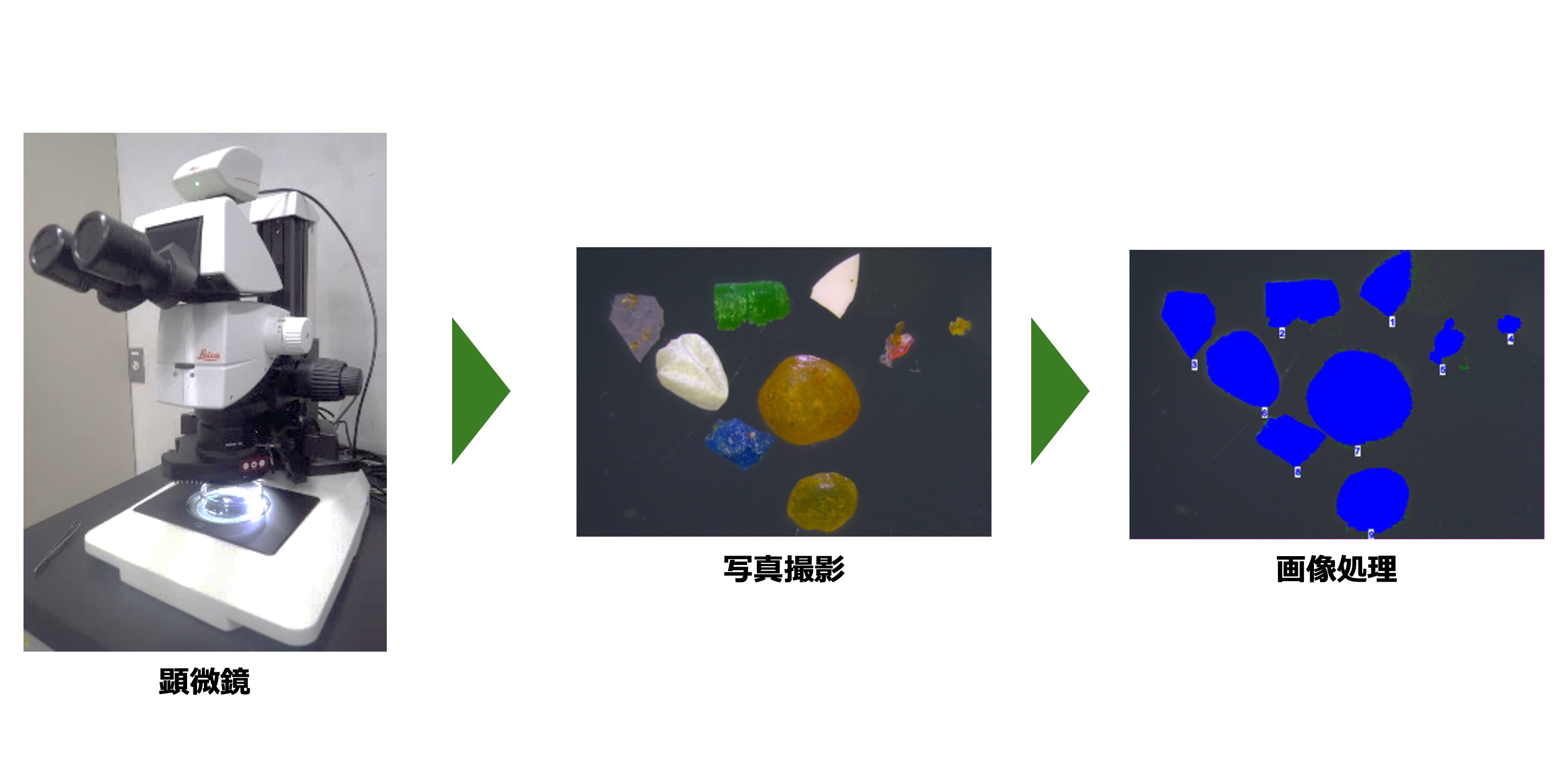

顕微鏡観察

「プラスチックの可能性のある粒子」を観察し、以下の情報を粒子ごとに記録します。

(1)色、形状などの特徴…目視による観察(ガイドライン[1]の見本と比較)

(2)長径、短径、面積…画像処理による計測

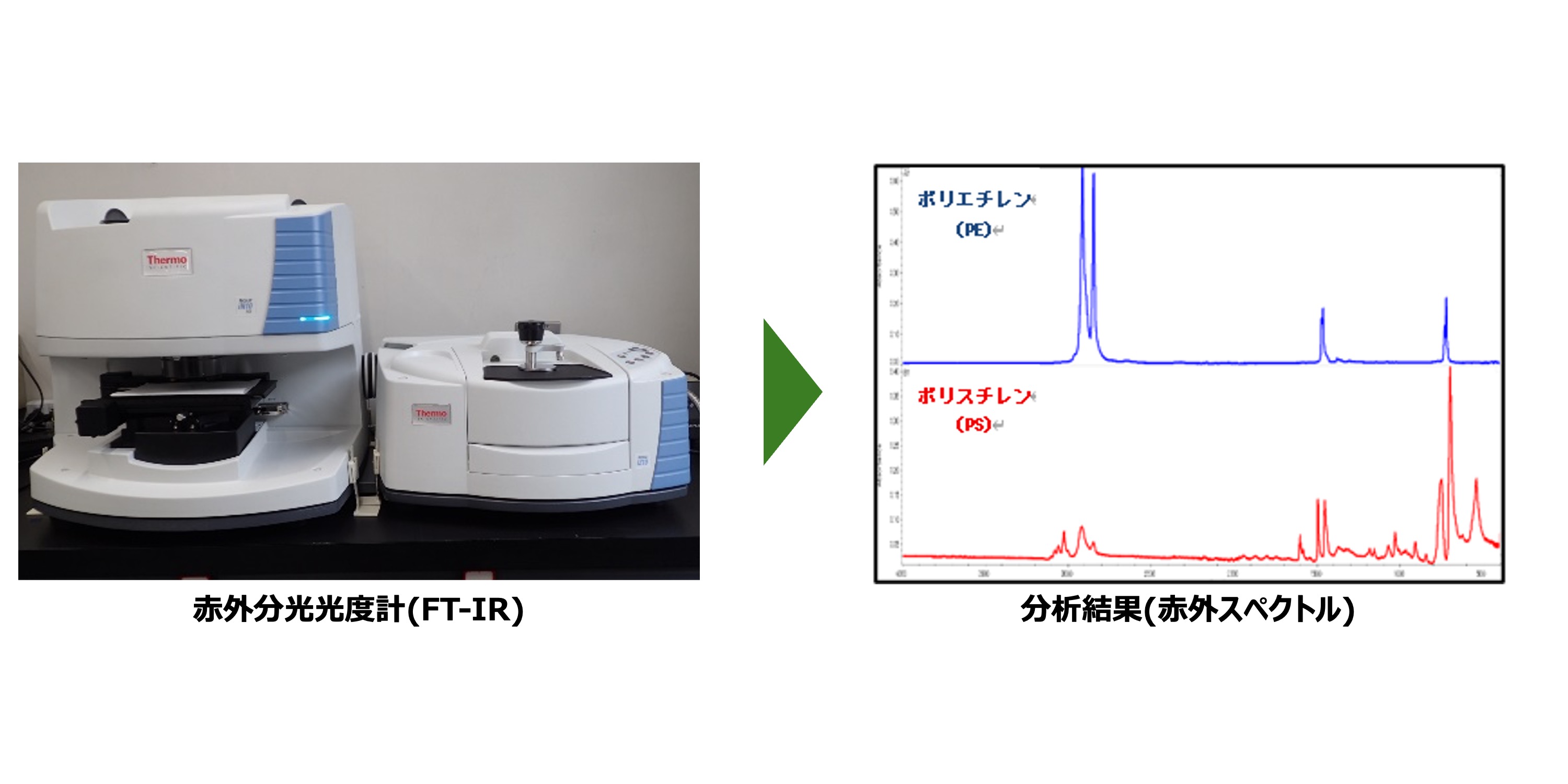

フーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)

赤外分光光度計とは、試料に赤外光を透過または反射させ、成分を推定する装置です。赤外分光光度計により「プラスチックの可能性のある粒子」を分析し、プラスチックか否かの判定の他、プラスチックの成分、例えば、ポリエチレン(PE)かポリスチレン(PS)か推定することができます。

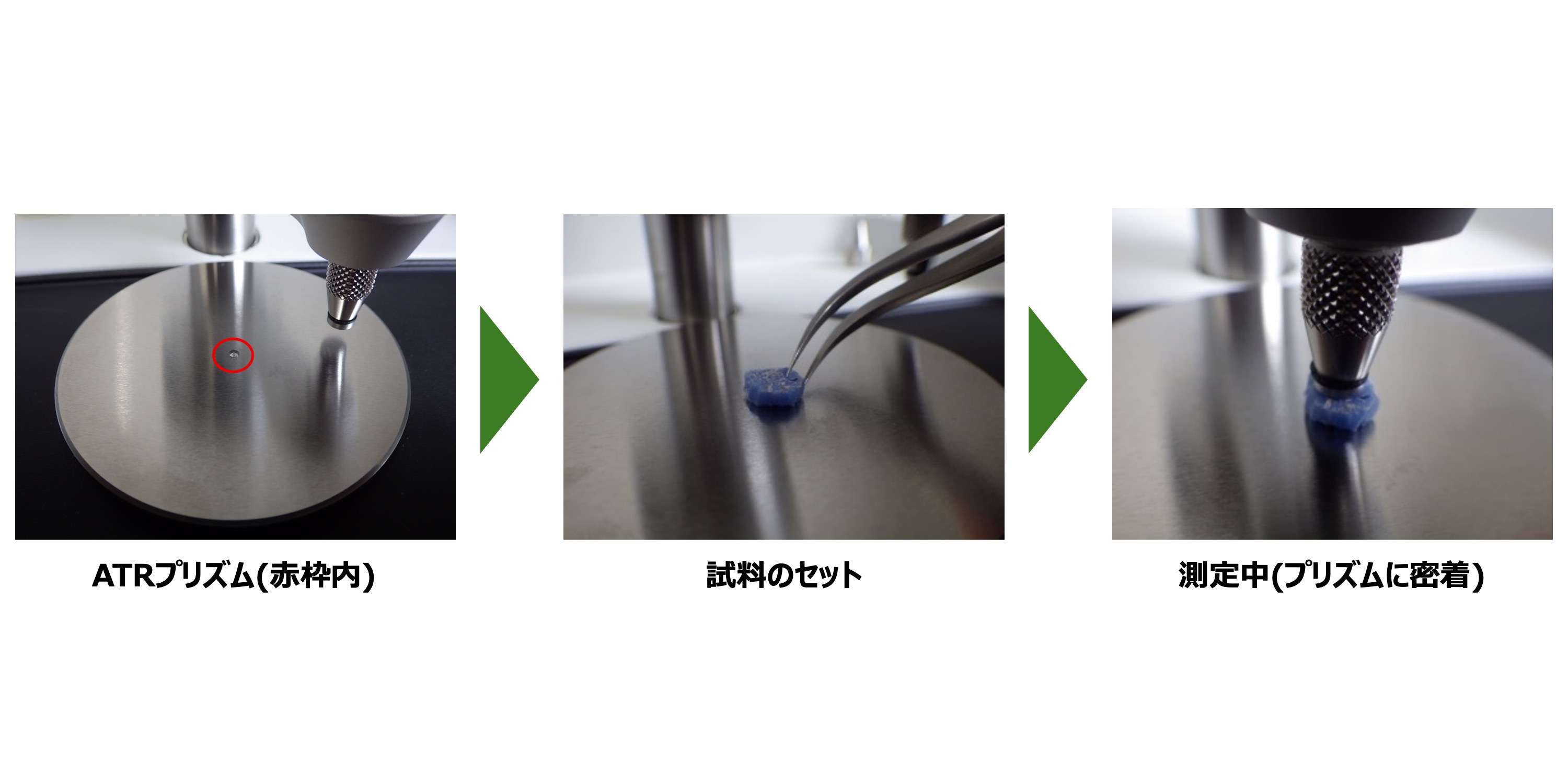

なお、ガイドライン[1]で採用されているATR法(全反射測定法)は、試料を密着させたプリズム(ダイヤモンドなどの屈折率の高い素材)を用いて、試料のごく表面を測定する方法です。

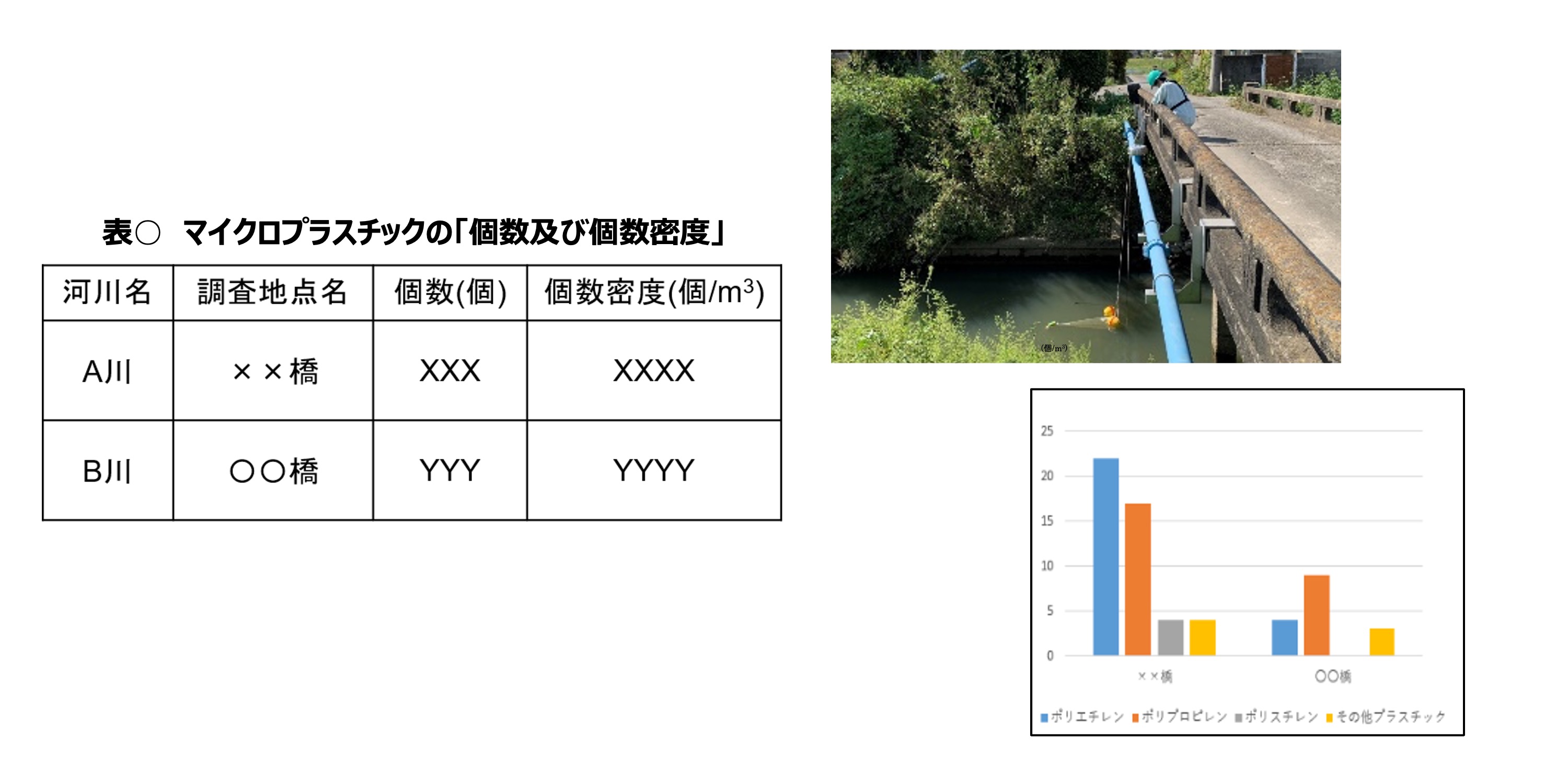

結果のまとめ

これらの工程により、採取した試料のマイクロプラスチックの数がわかります。ただし、試料採取時のプランクトンネットへの通水量(ろ水量)が異なる場合、結果を比較することが難しいです。そのため、採取地点ごとのマイクロプラスチックの数を、「個数密度」(川の水1㎥あたりのマイクロプラスチックの数)に換算します。「個数密度」は試料のマイクロプラスチックの数をろ水量で割ることで、算出します[2]。

調査地点ごとのマイクロプラスチックの数や個数密度、プラスチックの成分のほか、採取地点情報を報告します。

最後に

8月と9月のコラムで、マイクロプラスチックの調査から分析をご紹介しました。マイクロプラスチックは海洋生物などへの影響が懸念されています。まずはマイクロプラスチックを知り、モニタリングによって河川などの状況を把握することが大切です。本コラムがマイクロプラスチックを考えるきっかけとなり、「環境をはかる」環境管理センターのお仕事に興味を持っていただければ嬉しいです。

弊社では、河川だけでなく、海水や海岸の砂など、さまざまなマイクロプラスチック調査・分析の実績があります。お客様の目的に応じた調査分析をご提案しておりますので、気になることがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。(執筆:志谷)

参考文献

[1]河川・湖沼マイクロプラスチック調査ガイドライン(令和7年7月版・環境省)

[2]河川マイクロプラスチックの排出実態把握と排出抑制対策に向けて(2022・鈴木 剛, 中尾 賢志, 比嘉 元紀, 谷脇 龍, 伊藤 彰, 宇野 悠介, 佐藤 敬士, 宇智田 奈津代, 田中 厚資, 秋田 耕佑, 藤原 康博, 倉持 秀敏, 大迫 政浩・地球学会誌)