圃場試験とは

農業に関連する資材は数多くあり、日々新たな資材が生まれています。農薬は作物への害虫や病気の被害を防ぎ、肥料は作物に必要な栄養素を供給するなど、多くの資材は作物が健全に育つのを助け、そして私たちの食の根幹を支えてくれています。その中でも主に、農薬、肥料、バイオスティミュラント(通称BS資材)、と言ったものの開発のお手伝いを私達は行っております。資材を開発される方々は、色んな形式の試験を通して効果を確かめようとされます。その中の一つである圃場試験は、農家さんなどが実際に栽培を行う環境に近い条件を通してデータを取り、資材の効果を確認するものになります。今回は、私たちが行っている圃場試験について紹介させていただきます。

圃場試験をするにあたって

実際に圃場試験を通して、新しい資材の効果を確認してみようと思った時に、どんなことをしていけばいいのでしょうか。やみくもに行っては、何も得られずに終わってしまった、と言うことになりかねません。圃場試験は、実施できる時期が限られ、費用も大きくなりがちな為、最初の目的とそれに則した試験設計が大切になってきます。

圃場試験の設計

私達が試験設計を行う際、国が定める農薬登録のガイドラインや、主たる試験機関が行っている試験方法を参考にして試験設計を組み立てていくことが多いです。

そちらを踏まえつつ、圃場試験の流れの一例を以下に示します。

・目的の設定

試したい資材のどんなデータをとりたいのか、どのような効果を期待しているのか、試験の目的を決めます。ここがぶれてしまうと、結果のデータが本当に資材の影響なのか、判断しきれないものになってしまったりします。

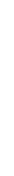

・圃場の選定

圃場も目的に適したものである必要があります。露地かハウスか、土壌、気候、病害虫、残っている肥料の影響など、試験をする目的に沿っているか、データ取りの邪魔になりそうなものはないか、よく検討して選定します。

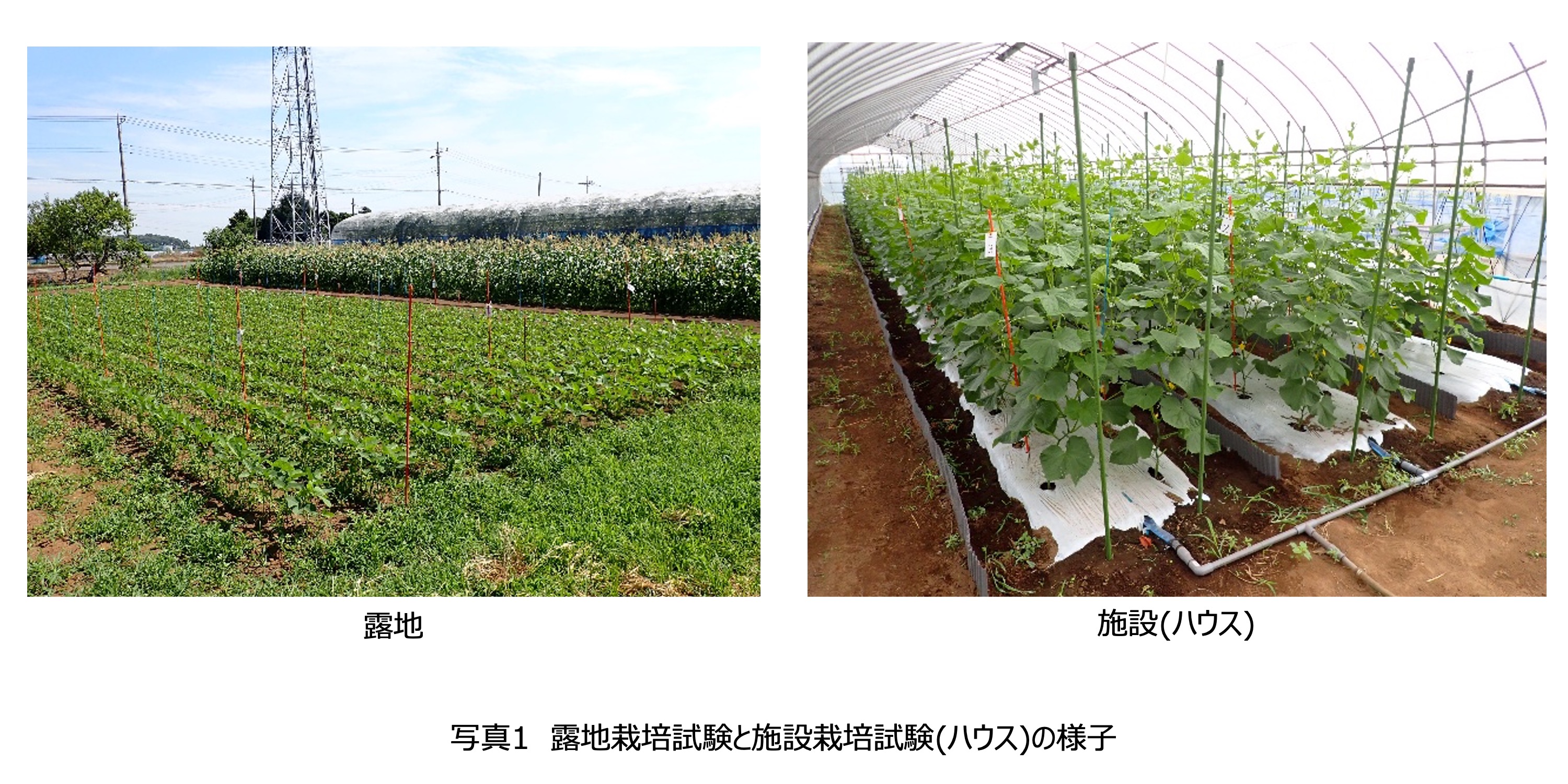

・試験区の設定

調査を行う為の作物が育てられている範囲を試験区としています。この設定の際に、慣行的な栽培を行うか、特定の処理を一切行わないと言った無処理区というものを必ず設けます。これは、何もしなかった試験区に対して、資材処理をした試験区の結果を比較するためのものです。

また、同様の条件の試験区を最低3つ以上設けます。私たちは反復と言っていますが、これは、反復を通じて同様の傾向が出るかを確認する目的があります。試験区の配置は、乱塊法やラテン方格法などを用いて、場所や資材の処理条件などによる偏りがないように設定します。

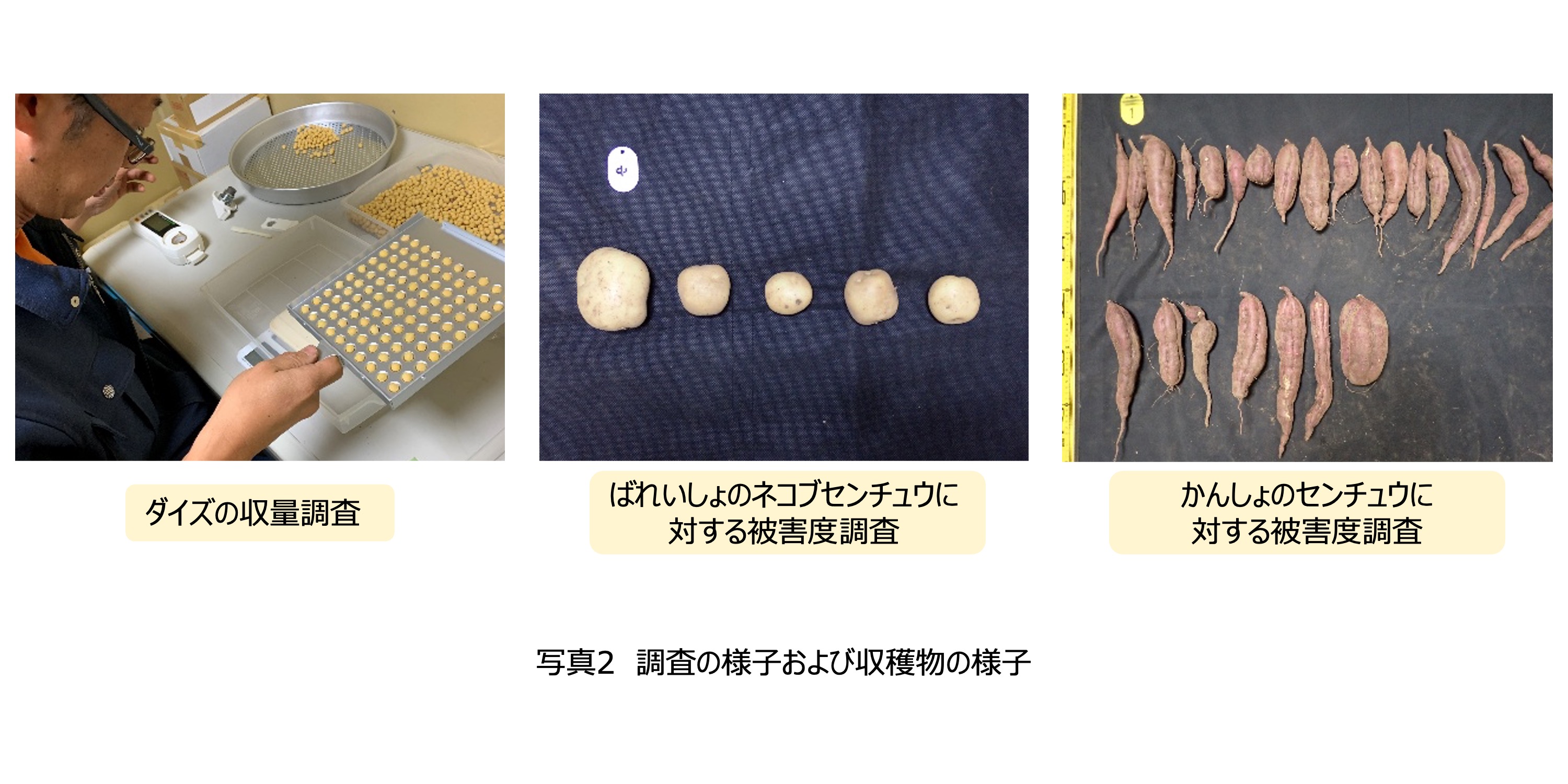

栽培を通したデータ取りと結果の考察

これらの設定のもとに、栽培、調査を行い、その結果から始めて、試している農業資材の効果があったのかどうかを確認することができます。結果の考察には、生育期間中の天候や、生育の様子など、様々な環境を考慮して効果の有無を判断しなければなりません。

また、その結果が特異的なものでないかどうか、複数回のデータ取りをすることが望ましいとされています。

最後に

農場資材は様々なものがありますが、多くの資材はデータ取りを繰り返し行い、多大な労力と費用をかけて製品化に至ると言った道のりを経ています。

上記の試験はあくまで一例で、私達はお客様の希望次第では上記の形に限らず、ご要望に合わせてカスタムした内容でも試験のご相談を受けて対応させて頂いております。

圃場試験を通して、少しでも多くの資材開発のお手伝いをさせて頂き、食を支える一助とさせて頂ければと思います。(執筆:アグリ事業開発部 木村 庄樹)

(参考)新農薬実用化試験 試験方法(一般財団法人 日本植物防疫協会 2024年1月)

https://www.jppa.or.jp/wpsite/wp-content/uploads/2024/05/試験法2024.pdf